TL;DR:

- Explosion du e-commerce = défi logistique – La multiplication des livraisons en ville engendre un impact écologique majeur (jusqu’à 25 % des émissions de CO₂ urbaines proviennent du transport de marchandises). Le dernier kilomètre est particulièrement coûteux et polluant (30 % du coût logistique total et plus de la moitié de l’empreinte carbone).

- Le dernier km, maillon critique – En ville, les utilitaires diesel dominent encore les livraisons, causant congestion et pollution. À Paris, le dernier km génère 25 % des émissions de CO₂ liées aux transports. Les Zones à Faibles Émissions (ZFE) dans 45 métropoles forcent une transition vers des alternatives plus propres.

- Les micro-hubs urbains, solution émergente – Petits centres de distribution de proximité, ils rapprochent les marchandises des clients finaux. Ces micro-plateformes logistiques permettent de stocker localement des colis pour les livrer ensuite en modes doux (vélos-cargos électriques, triporteurs, etc.), réduisant trajets inutiles, congestion et émissions.

- Vers une logistique urbaine durable – Pouvoirs publics et privés multiplient les initiatives : déploiement de hubs de proximité (120 micro-hubs déjà installés en France via le programme InTerLUD+), mutualisation des livraisons et adoption de flottes propres (essor des vélos-cargos, utilitaires électriques…). À Bordeaux, 40 % des livraisons intra-muros se font déjà à vélo-cargo, avec 60 % d’émissions en moins vs une camionnette diesel.

- Les micro-hubs DouzePointCinq – La startup DouzePointCinq propose des micro-hubs intégrés en cœur de ville (parkings sous-utilisés, fonciers réhabilités) et clés en main : espaces sécurisés, modulables, mutualisés (partage entre plusieurs entreprises), avec stockage de vélos-cargos et bornes de recharge. Leur modèle réduit de 23 % l’empreinte foncière tout en optimisant la logistique du dernier km, contribuant à une livraison urbaine plus propre et efficace.

Besoin de stocker vos vélos-cargos en toute sécurité ?

DouzePointCinq propose des box vélos sécurisés en cœur de ville, adaptés aux flottes professionnelles et à la cyclologistique.

Recharge électrique, accès sécurisé 24h/24, modularité des espaces : tout est pensé pour protéger vos véhicules et faciliter vos opérations urbaines.

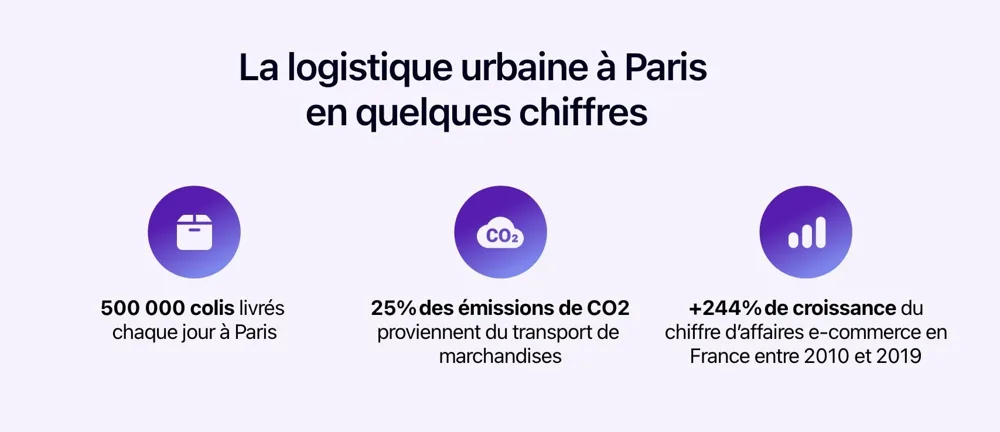

Face à l’essor du e-commerce, la logistique urbaine vit une véritable révolution. En 2025, on dénombre plus de 500 000 livraisons de colis par jour dans les métropoles françaises, tandis que le fret représente environ 25 % des émissions de CO₂ en ville. Assurer ces livraisons du dernier kilomètre tout en réduisant congestion et pollution est devenu un impératif pour préserver la qualité de vie urbaine. C’est dans ce contexte qu’émergent de nouvelles solutions de logistique urbaine durable, cherchant à concilier performance économique et respect de l’environnement.

Parmi ces solutions, les micro-hubs urbains, de petits entrepôts de proximité dédiés au dernier km, s’imposent peu à peu comme un chaînon essentiel d’une ville plus verte. En rapprochant les stocks des centres-villes, ils permettent d’utiliser des véhicules propres et légers pour la livraison finale, réduisant drastiquement l’empreinte écologique de chaque colis livré.

La logistique urbaine à Paris en quelques chiffres par la Ville de Paris.

Qu’est-ce qu’un micro-hub ?

Derrière le terme micro-hub (ou mini-hub), on trouve l’idée d’un petit entrepôt de quartier. Concrètement, il s’agit de modules logistiques de la taille d’une place de parking.

En pratique, un micro-hub urbain sert donc de base locale pour des tournées de livraison en véhicules propres (vélos-cargos, triporteurs électriques, utilitaires électriques…), couvrant un rayon de quelques kilomètres autour du point.

« La combinaison des micro-hubs et du cargobike est parfaite car elle permet un rapprochement de marchandises au plus près des consommateurs. La marchandise est d’abord pré-acheminée de manière massifiée vers le micro-hub par de petits véhicules de groupage. La livraison du dernier kilomètre peut ensuite être assurée à partir du micro-hub central par le cargobike qui est idéal : non seulement il peut se garer facilement mais il est sans émission. Dans cette configuration, la livraison du dernier kilomètre ne devrait intervenir que dans un rayon de 3 à 5 km du micro-hub. »

Le dernier kilomètre : un défi économique et environnemental

Le « dernier kilomètre », la dernière étape entre un centre de distribution et le client final, est le segment le plus complexe de la chaîne logistique. Il concentre à lui seul 30 % du coût logistique total et 53 % de l’empreinte carbone d’une livraison. En ville, ce maillon final exacerbe les difficultés : à Paris, il représente à lui seul 25 % des émissions de CO₂ du transport routier.

Jusqu’à récemment, la majorité des livraisons urbaines s’effectuait via des véhicules utilitaires légers diesel, pratiques mais polluants. Ces fourgons représentent encore 95 % des flottes de livraison urbaines. Conséquences : engorgement des rues, qualité de l’air dégradée, nuisances sonores, sans compter des conditions de travail ardues pour les livreurs (circulation difficile, arrêts en double-file, etc.).

Or, cette situation n’est plus tenable. D’une part, les clients commandent toujours plus en ligne tout en demandant des livraisons rapides et vertueuses sur le plan écologique. D’autre part, le cadre réglementaire se durcit : 45 métropoles françaises ont instauré des Zones à Faibles Émissions (ZFE) limitant l’accès des véhicules les plus polluants.

Heureusement, des alternatives commencent à émerger pour verdir ce fameux dernier km sans renoncer à l’efficacité. Vélos-cargos électriques, utilitaires électriques, points relais, optimisation des tournées par algorithmes, mutualisation entre transporteurs, autant de leviers actionnés ces dernières années. Par exemple, Bordeaux a montré qu’un virage était possible : déjà 40 % des livraisons intra-muros y sont réalisées à vélo-cargo, ce qui a permis de réduire de 60 % les émissions liées à ces livraisons par rapport aux camionnettes thermiques.

L’essor des micro-hubs urbains et de la cyclologistique

Parmi les innovations déployées pour un dernier km plus propre, les hubs logistiques de proximité (ou micro-hubs) jouent un rôle central. L’idée : implanter de petites bases logistiques au cœur des villes, au plus près des clients. Ces micro-plateformes permettent de consolider localement les marchandises avant la livraison finale. Concrètement, un camion ou un utilitaire peut déposer en une fois sur un micro-hub les colis à distribuer dans le quartier alentour, évitant ainsi de multiples allers-retours jusqu’à un entrepôt périphérique. Ensuite, le transfert de charge s’opère : les livreurs assurent la tournée du dernier km à l’aide de véhicules légers et non polluants (vélos-cargos, triporteurs électriques, petits vans électriques, voire à pied).

Les bénéfices sont immédiats : réduction du trafic de gros véhicules dans les rues denses, livraisons plus rapides (plus besoin de traverser toute la ville depuis la périphérie) et baisse des émissions de CO₂ et des nuisances sonores. En stockant temporairement les marchandises à proximité des clients, les micro-hubs optimisent les tournées finales. On estime ainsi qu’un vélo-cargo partant d’un dépôt central peut livrer en moyenne 8 à 10 colis par heure, contre 15 à 20 colis s’il part d’un micro-hub déjà au cœur de sa zone de livraison : le gain d’efficacité est notable.

À Paris, des espaces atypiques ont été convertis en micro-hubs : par exemple certains parkings souterrains sont réaménagés en mini-dépôts. De grands transporteurs traditionnels s’y mettent : DHL, UPS ou La Poste intègrent des tournées à vélo et s’appuient sur des dépôts urbains pour couvrir le dernier km. La Poste a par exemple électrifié 70 % de sa flotte de livraison urbaine. Le modèle de distribution urbaine est en pleine mutation.

On estime ainsi qu’un vélo-cargo partant d’un dépôt central peut livrer en moyenne 8 à 10 colis par heure, contre 15 à 20 colis s’il part d’un micro-hub déjà au cœur de sa zone de livraison.

DouzePointCinq : recycler l’espace urbain en micro-hubs logistiques

Parmi les acteurs les plus innovants dans ce domaine figure DouzePointCinq, une startup française fondée en 2020 avec une idée forte : convertir les espaces urbains inutilisés en hubs logistiques de proximité. Fun fact, son nom “DouzePointCinq” fait référence aux 12,5 m² d’une place de parking standard, unité d’espace qu’elle s’attache à revaloriser. Autrement dit, là où un parking est vide ou sous-exploité, on peut installer un micro-entrepôt pour la logistique du dernier km.

DouzePointCinq réhabilite ainsi des parkings souterrains vacants, des sous-sols d’immeubles, d’anciens garages ou même des friches urbaines, afin d’y créer des micro-hubs en cœur de ville. Ce modèle s’appuie sur un constat : environ 30 % des places de parking des immeubles parisiens sont inoccupées en permanence. Plutôt que de laisser dormir ces milliers de m², ils peuvent accueillir des activités de cyclologistique.

La startup a déjà transformé de nombreux sites à Paris et en première couronne, et commence à essaimer en régions. Elle dispose à ce jour d’environ 200 000 m² d’espaces logistiques à Paris, Bordeaux et Toulouse. En 2023, DouzePointCinq a levé 3,5 M€ pour accélérer son développement et prévoit d’ouvrir des centaines de nouveaux micro-hubs dans d’autres grandes villes (Lille, Marseille, Strasbourg, etc.), avec le soutien d’investisseurs comme La Poste (via sa filiale immobilière Poste Immo) et de collectivités qui mettent à disposition des locaux inutilisés.

Paul Martichoux et Diego Delamare, fondateurs de la start-up DouzePointCinq

Qu’est-ce qui distingue les micro-hubs de DouzePointCinq des simples entrepôts classiques ?

Ci-dessous un aperçu de leurs atouts clés :

- Intégration urbaine intelligente – Les hubs s’implantent dans des espaces existants sans empiéter sur l’espace public. En recyclant des sous-sols et rez-de-chaussée disponibles, on évite d’occuper des trottoirs ou places de stationnement en surface. Cette intégration discrète facilite l’acceptation par les riverains et s’insère durablement dans le tissu urbain (un parking reconverti en hub garde sa fonction logistique sur le long terme, là où un module en voirie pourrait être temporaire).

- Sécurité et accessibilité – Les micro-hubs sont sécurisés (contrôle d’accès, télésurveillance) pour entreposer marchandises et véhicules en toute sûreté. Les coursiers peuvent y accéder aisément, 24h/24 si besoin, pour charger leurs vélos-cargos ou véhicules légers. Fini les soucis de vol ou de vandalisme du matériel la nuit : les flottes sont gardées à l’abri dans ces parkings dédiés.

- Espaces modulables sur mesure – DouzePointCinq propose des espaces divisibles et flexibles : chaque entreprise locataire loue uniquement la surface dont elle a besoin, et peut l’aménager selon ses opérations (rack de stockage, atelier de maintenance vélo, chambre froide, etc.). Si ses besoins évoluent, l’espace alloué peut être ajusté (agrandi ou réduit). Cette flexibilité est un atout majeur face aux baux logistiques traditionnels figés sur plusieurs années.

- Mutualisation et optimisation des flux – Le modèle est pensé en co-working d’entrepôt : mutualiser un même hub entre plusieurs utilisateurs permet d’optimiser l’utilisation de chaque m² et de partager les coûts. Ainsi, la mutualisation réduit les coûts et l’empreinte carbone par colis pour chaque entreprise cliente. Chacun bénéficie d’un loyer raisonnable pour un emplacement premium en centre-ville, impossible à rentabiliser en solo. De plus, avoir plusieurs transporteurs ou enseignes sur un même site favorise la consolidation des tournées : un cargo peut regrouper les colis de différentes sources pour un même quartier, plutôt que chaque opérateur vienne séparément. Moins de véhicules en circulation pour un même volume livré.

- Équipements dédiés à la cyclologistique – Les hubs sont conçus pour faciliter la vie des livreurs à vélo ou en petit électrique. On y trouve des bornes de recharge pour vélos à assistance électrique, scooters et utilitaires électriques, des boxes de stockage sécurisés pour entreposer les colis ou les batteries ainsi que des commodités comme des casiers, des sanitaires ou du Wi-Fi pour les opérateurs sur place. L’objectif est de fournir une base opérationnelle complète où préparer les tournées dans de bonnes conditions.

En résumé, DouzePointCinq apporte une solution “clé en main” aux professionnels de la livraison urbaine : plutôt que de bricoler un local en ville, l’entreprise peut s’abonner à un micro-hub déjà aménagé, mutualisé et évolutif. En optimisant chaque mètre carré et en évitant la construction d’entrepôts neufs en périphérie, on économise du foncier et on réduit les trajets motorisés. À l’échelle d’une ville, l’impact peut être considérable : moins de surface bétonnée en banlieue, moins de camions sur les routes, et une logistique du dernier km plus efficiente.

Il convient de noter que cette approche en micro-hubs s’inscrit dans une tendance de fond encouragée par les pouvoirs publics. De plus en plus de villes exigent l’intégration de espaces logistiques en cœur de ville dans les nouveaux projets immobiliers. Par exemple, Paris, Barcelone ou Nice imposent désormais des “ratios” de surface logistique dans toute nouvelle construction commerciale au-delà d’une certaine taille. Un rapport ministériel récent sur la logistique urbaine durable préconise d’étendre ces exigences aux immeubles de bureaux et d’habitation, et d’explorer la mixité des usages dans un même bâtiment, notamment en exploitant les sous-sols et parkings pour la logistique. Il recommande aussi d’ assouplir les règles d’installation de bornes de recharge en sous-sol pour faciliter l’électrification des flottes, un point crucial pour des hubs comme ceux de DouzePointCinq qui misent (en outre) sur le transport par deux roues électriques.

Pourquoi les micro-hubs ? Un contexte urbain en mutation

Si les micro-hubs font aujourd’hui parler d’eux, c’est qu’ils répondent à plusieurs tendances de fond. D’abord, la massification des flux e-commerce. En 2022, plus de 500 000 colis par jour étaient livrés dans Paris intra-muros, contre 250 000 environ dix ans plus tôt. Le e-commerce représente désormais plus de 13 % du commerce de détail, dopé par la pandémie et les nouveaux modes de consommation.

« Le e-commerce transforme en profondeur le secteur de la logistique et pousse les acteurs à innover, notamment en matière de livraisons urbaines et de mutualisation des flux. »

À Paris, la logistique urbaine représente ainsi un quart des émissions de CO₂ et 18 % du trafic routier. Ce trafic intense de camionnettes et camions contribue aux nuisances sonores, aux accidents, et dégrade la qualité de l’air (près de 7900 décès prématurés par an en Île-de-France sont attribuables à la pollution). Face à ce constat, les villes renforcent leurs Zones à Faibles Émissions (ZFE) pour bannir progressivement les véhicules diesel les plus polluants. Dans plusieurs métropoles françaises, dès 2025, seuls les véhicules utilitaires électriques ou Crit’Air 1 pourront circuler en centre-ville. Cette évolution réglementaire pousse à inventer de nouvelles solutions logistiques plus propres.

Enfin, il y a la question du foncier urbain et de l’urbanisme. Les centres-villes manquent cruellement d’espaces logistiques : Paris ne compte que 1 % des surfaces d’entrepôts de la région alors qu’elle concentre plus de 60 % des flux de marchandises de l’Île-de-France. Ce déficit conduit à la pratique du desserrement logistique : les entrepôts s’implantent en grande périphérie, allongeant les distances de livraison. On se retrouve avec des camions qui font des dizaines de kilomètres pour livrer le dernier km… Les micro-hubs offrent une alternative en relocalisant des points logistiques en cœur de ville, au plus près de la demande, sans exiger de grands fonciers. Ils tirent parti de petites emprises disponibles (places de livraison, parkings, locaux vacants) pour mailler finement le territoire.

En d’autres termes, plutôt que d’entrer en ville, les gros véhicules déposent les lots dans un micro-hub en entrée de zone, et la distribution finale s’effectue en mode doux. Cette intermodalité logistique permet de contourner le manque d’aires de livraison et d’optimiser l’espace public.

Vers une logistique urbaine mutualisée et zéro émission

Les micro-hubs tels que ceux de DouzePointCinq dessinent le futur de la logistique urbaine. Dans un scénario idéal, on pourrait imaginer un réseau dense de micro-hubs maillant une métropole, chacun desservant son quartier en livraisons propres. L’ADEME envisage d’ailleurs pour 2050 un scénario de « coopérations territoriales », où se généraliserait la mutualisation massive des flux via des plateformes interentreprises, exactement ce que proposent les micro-hubs urbains mutualisés.

À l’inverse, un autre scénario mise sur l’automatisation radicale (drones, robots autonomes), qui pourrait se combiner aux micro-hubs (on peut imaginer demain des robots livreurs venant charger au micro-hub du coin). D’ailleurs, dès aujourd’hui, certaines villes testent des véhicules innovants : des navettes autonomes de livraison circulent à l’essai à Nantes et Lyon depuis 2024, avec à la clé jusqu’à 50 % de réduction des coûts opérationnels sur les trajets réguliers de messagerie. Ces technologies émergentes, couplées à des infrastructures de proximité comme les micro-hubs, pourraient bouleverser positivement le paysage de la logistique urbaine.

Pour que ce modèle tienne toutes ses promesses, la coordination entre acteurs publics et privés sera déterminante. Les collectivités locales doivent continuer à encourager et faciliter l’implantation de ces hubs : mise à disposition de locaux municipaux inutilisés (beaucoup de villes disposent de sous-sols vacants, d’anciens parkings, etc.), adaptation du PLU pour autoriser des activités logistiques en centre-ville, création d’espaces de livraison réservés à proximité des hubs, subventions pour l’équipement en bornes de recharge… Autant de leviers qui peuvent accélérer la transition. Certaines villes pionnières développent même des observatoires de la logistique urbaine afin de mieux comprendre les flux et besoins. À Rennes, par exemple, ce suivi a permis d’augmenter de +22 % le taux de remplissage des camions de livraison grâce à une meilleure mutualisation des tournées. En parallèle, les transporteurs et e-commerçants doivent accepter de collaborer davantage, partager des espaces, des données, des ressources, ce qui représente un changement culturel. Mais la demande sociétale pousse dans ce sens : 76 % des Français se disent attentifs à l’impact écologique de la livraison dans leurs choix, ce qui incite les entreprises à faire évoluer leurs pratiques vers plus de durabilité.

Les prochaines années seront décisives. Le gouvernement français a inscrit la logistique urbaine durable à son agenda (feuille de route 2025-2026 comprenant 23 mesures concrètes) et prévoit notamment un déploiement rapide des véhicules utilitaires à très faibles émissions : 30 000 véhicules électriques légers pourraient être en service d’ici 2026. Pour accueillir cette nouvelle flotte « propre », il faudra des infrastructures de recharge et de stationnement adaptées en ville, un besoin auquel répondent précisément les micro-hubs de proximité équipés de bornes.

On voit donc se profiler un écosystème vertueux où micro-hubs + véhicules électriques + data travailleront de concert.

Conclusion

En conclusion, les micro-hubs urbains constituent l’un des piliers de la transformation de la logistique du dernier kilomètre. En rapprochant physiquement les opérations logistiques des consommateurs, ils réduisent l’empreinte écologique des livraisons tout en maintenant un niveau de service élevé.

Adossés à la cyclologistique et à la mutualisation, et soutenus par des politiques publiques volontaristes, ils peuvent métamorphoser la ville : moins de camions diesel dans nos rues, plus de vélos et d’utilitaires électriques, des trottoirs désencombrés et un air plus respirable. La route est encore longue pour une adoption à grande échelle, mais les expérimentations réussies et le modèle porté par des acteurs comme DouzePointCinq montrent que la logistique urbaine durable n’est plus une utopie : c’est une réalité en marche, qui fait déjà ses preuves et qui ne demande qu’à changer d’échelle.

Besoin de stocker vos vélos-cargos en toute sécurité ?

DouzePointCinq propose des box vélos sécurisés en cœur de ville, adaptés aux flottes professionnelles et à la cyclologistique.

Recharge électrique, accès sécurisé 24h/24, modularité des espaces : tout est pensé pour protéger vos véhicules et faciliter vos opérations urbaines.

Sources

-

https://antsroute.com/blog/nouvelle-strategie-de-logistique-urbaine-a-paris/

-

https://www.sprint-project.com/logistique-urbaine/2021/12/mobilites-ecommerce-impacts-sur-ville/

-

https://www.woopit.fr/blog/mutualisation-et-decentralisation

-

https://www.groupestarservice.com/blog/la-cooperation-au-coeur-du-rapport-logistique-urbaine-durable